Effektives Testmanagement für SAP S/4HANA®

Die begrenzte Anzahl an Testern, die ständige Überlastung von Mitarbeitern und Teams und der knappe Zeitrahmen für Testaktivitäten, machen die effektive Durchführung von Tests zu einer herausfordernden Aufgabe und rauben Ihnen den Feierabend?

Warum Sie sich frühzeitig mit der geeigneten Auswahl von Testdaten beschäftigen sollten:

Die Auswahl von Testdaten ist entscheidend für die Effektivität und Genauigkeit des Testens. Frühzeitige Auseinandersetzung ermöglicht es, genügend Zeit für die Identifizierung und Erstellung relevanter Testdaten zu haben.

Auswirkungen: Eine sorgfältige Auswahl von Testdaten verbessert die Test- Abdeckung und -qualität, reduziert das Risiko von Fehlern und ermöglicht es, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben

Wie Sie das Thema Testen in Ihrem Projekt erfolgreich platzieren:

Eine erfolgreiche Platzierung des Testthemas erfordert eine klare Kommunikation und Überzeugungsarbeit gegenüber Stakeholdern über die Bedeutung von Tests für die Qualität des Produkts.

Auswirkungen: Ein gut platziertes Testthema führt dazu, dass Tests als integraler Bestandteil des Projektprozesses angesehen werden. Dies ermöglicht eine angemessene Ressourcenallokation für Testaktivitäten und fördert eine testgetriebene Entwicklungskultur

Welche Vorgehensweise und Faktoren zum erfolgreichen Testdaten-Management führen:

Erfolgreiches Testdaten-Management erfordert eine systematische Vorgehensweise zur Erstellung, Verwaltung und Wiederverwendung von Testdaten. Dies umfasst die Identifizierung von Testdatenanforderungen, die Erstellung realistischer Testdaten, die Sicherstellung der Datenqualität und Datenschutzanforderungen.

Auswirkungen: Ein effektives Testdaten-Management ermöglicht es, Tests effizienter durchzuführen, reduziert den Aufwand für die Datenerstellung und -wartung, verbessert die Wiederverwendbarkeit von Testdaten und trägt insgesamt zur Qualitätssicherung des Produkts bei.

Webinar: 20.02.2024 – 16 Uhr

Intelligentes Testdaten-Management als Qualitäts- und Effizienz-Booster

Registrieren Sie sich jetzt schnell kostenlos! Selbst wenn Sie nicht an diesem Webinar teilnehmen können, wird Ihnen die Aufzeichung im Nachgang zur Verfügung gestellt.

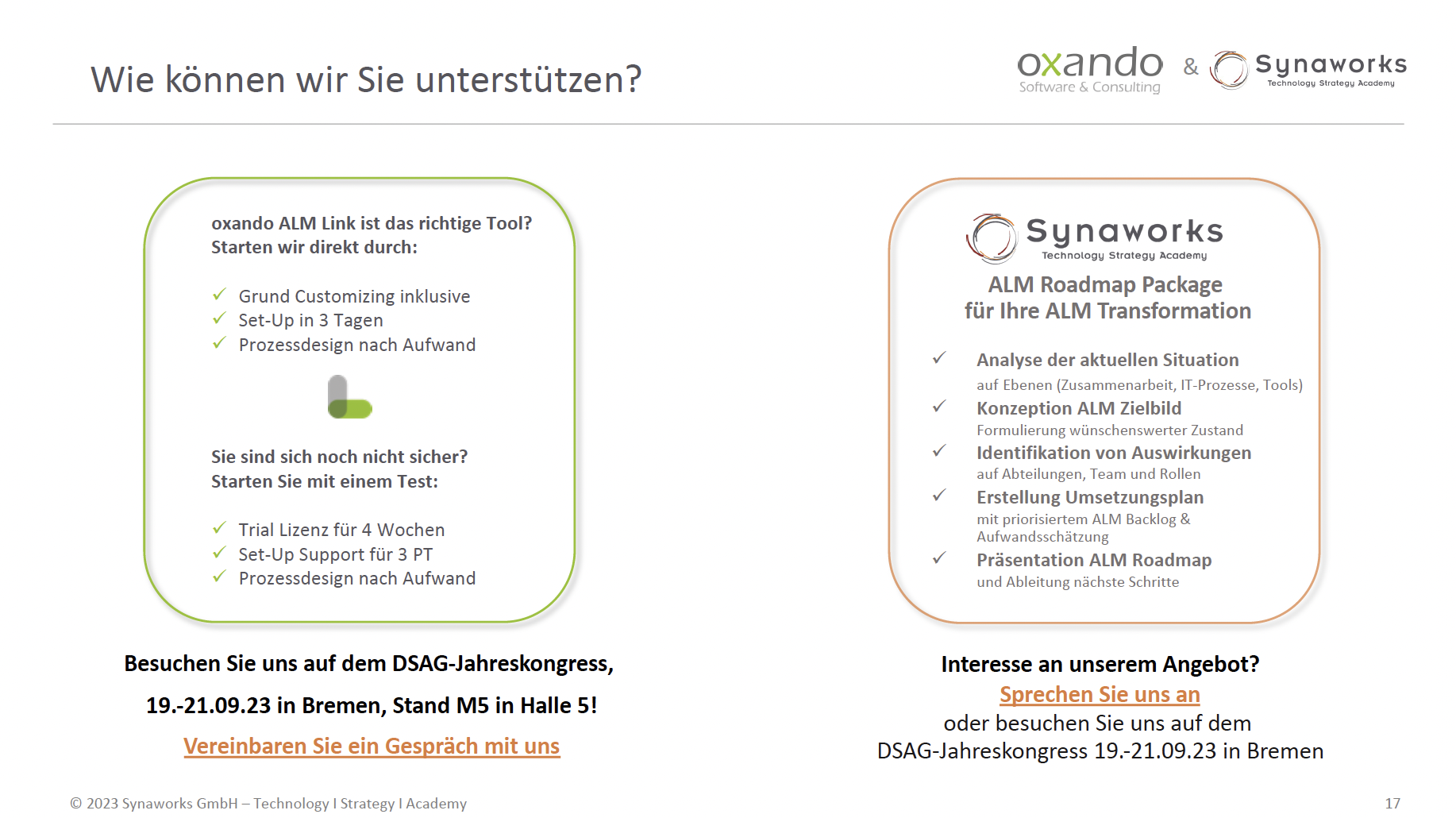

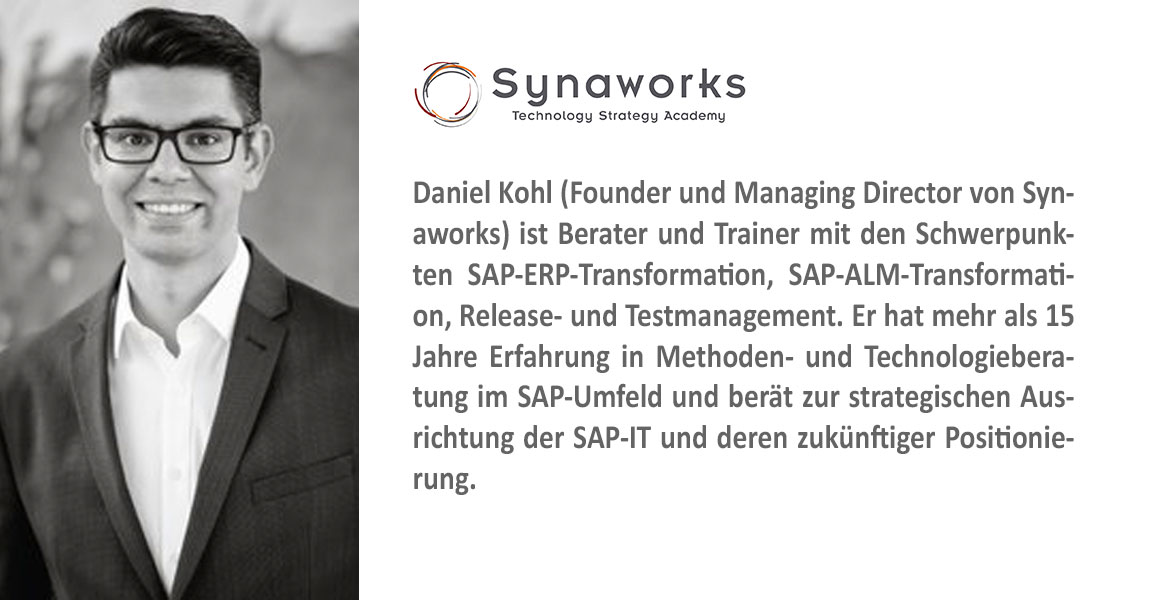

Speaker des Webinars:

Strategie, Prozess- und Organisationsberatung sowie ALM und IT for Business sind seine Fokusthemen basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Beratung und auf Kundenseite.

Als DSAG-Sprecher für die Arbeitsgruppen Testmanagement und Testautomatisierung setzt er sich seit mehr als einem Jahrzehnt für die ganzheitliche Weiterentwicklung des SAP Solution Managers und Cloud ALM ein und bereichert diese Themen mit zahlreichen eigenen Erfahrungswerte

Der gebürtige Odenwälder hat mehr als 15 Jahre SAP Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Testmanagement, Produktmanagement und Consulting mit dem Fokus auf SAP ERP Transformation in diversen nationalen und internationalen Projekten. Nach vielen Jahren Methoden- und Technologieberatung im SAP Bereich ist ihm klar geworden, dass die digitale Transformation nicht ohne den Faktor Mensch gelingen wird. Damit war die Gründungsidee von Synaworks geboren: Connecting People and Technology, repräsentiert durch die Portfoliobereiche Technology, Strategy und Academy. Als Visionär und Macher beschäftigt er sich mit der strategischen Bedeutung der IT und deren zukünftigen Positionierung im Kontext des digitalen Wandels. Vor der Unternehmensgründung war Daniel Kohl als Consulting Manager bei einem Technologieunternehmen im SAP Umfeld in Heidelberg tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich SAP Application Lifecycle Management (ALM) mit dem SAP Solution Manager. Durch zahlreiche branchenübergreifende Beratungsprojekte besitzt er umfassende Expertise bei der Konzeption, Implementierung und Optimierung von IT-Prozessen im SAP-Umfeld.