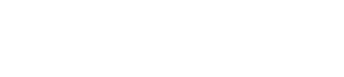

Das Selbstverständnis der Organisation. Teil 3: Der Purpose der Organisation

In Teil 1 unserer Reihe haben wir die Bedeutung des Selbstverständnisses für die Veränderungs- und Strategiearbeit vorgestellt. In Teil 2 diskutierten wir mit dem Werte-Aspekt den ersten der drei Parameter, die das Selbstverständnis einer Organisation definieren. Im Teil 3 stellen wir den zweiten Parameter vor und erklären dessen Bedeutung: der Purpose der Organisation.

Parameter 2: Purpose

Was würden Ihre Kunden und Mitarbeiter vermissen, wenn es Sie nicht mehr gäbe?

Die Frage führt zu der eigenen Existenzberechtigung: Was ist der eigentliche Zweck der Organisation, „the reason for being“?

Der Purpose bezieht sich nie auf finanzielle Aspekte wie Gewinn, Umsatz oder Shareholder Value. Eine Organisation muss Gewinne erzielen, das ist ein Imperativ eines marktwirtschaftlich agierenden Unternehmens. Der Purpose geht über diese Notwendigkeit hinaus.

Der Purpose reflektiert eine übergeordnete Nutzenstiftung, die eine Organisation erbringt: Wozu tun wir das, was wir tun? Was ist – aus gesellschaftlicher Perspektive – der relevante Zweck unserer Organisation? (Wir verwenden Sinn, Zweck und Purpose als Synonyme). Dabei hat der Purpose zwei wichtige Funktionen: Er soll inspirieren und inhaltlich leiten.

Das alleinige Gewinnstreben kann beides nicht erfüllen. Weder inspiriert es nachhaltig, noch leitet es zielführend.

Inspirierend-emotionale Funktion

Im Rahmen der inspirierend-emotionalen Funktion kann der Purpose stark motivational wirken; er ist damit ein wichtiger Aspekt für die emotionale Bindung der Mitarbeiter.

Wird der Unternehmenszweck aus Sicht der Mitarbeiter als sinnvoll und erstrebenswert erachtet, leistet dieser eine wichtige Funktion als „Energiespender“. Der Unternehmenszweck hat den Effekt, dass Mitarbeiter eine intrinsische Motivation entwickeln ihre Energie so einzusetzen, dass der Unternehmenszweck auch wirklich umgesetzt wird.

Die durch einen Purpose erreichte Sinnvermittlung bietet damit grundsätzlich die Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Organisation und Mitarbeiter nicht nur rein transaktional zu definieren (nach dem Motto „Arbeitszeit gegen Geld“). Viel mehr eröffnet sie Gestaltungsspielräume für eine transformationale Beziehung, bei dem Mitarbeiter sich einbringen, um gemeinsam an etwas „Großem“ mitwirken zu können.

Wir gehen davon aus, dass Menschen grundsätzlich nach Sinn und Entwicklung streben und etwas Sinnvolles tun wollen. Für den Organisationskontext gilt daher:

Wer Leistung will, muss Sinn bieten.

Die Bedeutung dieses transformationalen Aspekts unterstreichen viele empirische Forschungen, u.a. die von Harvard-Professor Howard Gardner. Er untersuchte, was Menschen bei der Arbeit glücklich macht und identifizierte dabei drei Dimensionscluster: Exzellenz, Ethik, Engagement:

- Exzellenz: Als Mitarbeiter will ich kompetent und effektiv sein.

- Ethik: Hat meine Arbeit und das, was ich damit bewirke und das Produkt, das dadurch entsteht, einen gesellschaftlichen Nutzen?

- Engagement: Gehe ich in meiner Arbeit auf? Macht es mir Freude, was ich tue?

Die Möglichkeit von Unternehmen, einen relevanten, übergeordneten Sinn zu stiften und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, daran mitzuwirken, kann damit mehr und mehr zu einem differenzierenden Vorteil im Wettbewerb um das Halten und das Gewinnen neuer Mitarbeiter werden.

Inhaltlich-handlungsleitende Funktion

In der zweiten Funktion setzt der Unternehmenszweck den Rahmen für das Handeln und die zukünftigen Aktivitäten und hat damit eine inhaltlich–handlungsleitende Dimension.

Ziele, Strategien, Entscheidungen und Maßnahmen können hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit vor der Fragestellung überprüft werden, ob sie im Einklang mit dem übergeordneten Purpose stehen und zu dessen Verwirklichung beitragen.

Dieser Aspekt wird immer wichtiger, denn: Im Zuge der VUCA-Anforderungen brechen traditionelle Organisationsstrukturen weg, Arbeitsweisen werden agiler, Hierarchie- und Entscheidungsstrukturen werden flacher und Aufgaben seltener, die ein reines „Abarbeiten“ genau definierter Arbeitsschritte vorsehen.

Der Wegfall an strukturgebenden Rahmenbedingungen hinterlässt häufig ein Vakuum, das aufgefangen werden muss. Ein formulierter, geteilter und gelebter Unternehmenszweck kann das leisten und das entstandene Vakuum füllen. Damit ist der Purpose ein wichtiger Baustein, um eine höhere Agilität der Organisation zu ermöglichen – und kann zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer VUCA-geprägten Welt werden.

Der Purpose verändert sich nicht im Zeitablauf, er ist stabil und ist per se niemals vollständig erfüllbar. Der Purpose unterliegt selbst keiner Veränderung, ermöglicht aber notwendige Veränderungen, um in den volatilen Rahmenbedingungen im Sinne des Purpose erfolgreich agieren zu können. Hier besteht eine Ähnlichkeit zu der – im zweiten Teil unserer Reihe – beschriebenen Funktion der Kern-Werte.

Für Kern-Werte und Kern-Purpose gilt gleichermaßen: Sie können nicht kreiert werden, sie können nur identifiziert, entdeckt werden. Es ist daher weniger eine intellektuelle und mehr eine emotionale Übung, die den Blick nach innen erfordert. Vermutlich ist das auch ein Grund, warum sich Organisationen mit der Identifikation des Purpose schwertun.

Bei beiden Ansätzen besteht die große Gefahr, nicht authentische Aspekte, sondern sozial erwünschte, zu eruieren. Dabei geht es nicht darum, das, was schön wäre zu haben, zu identifizieren, sondern das, was tatsächlich ist.

Wenn gewollt, kann das Gewünschte Teil der Vision werden, also das, wohin sich eine Organisation entwickeln möchte.

Im nächsten Blogbeitrag erläutern wir mit der Vision den letzten der drei Parameter.